Cefalunews, 29 maggio 2015

Agli inizi del primo conflitto mondiale, l’Aeronautica italiana di esercito e marina, ebbe in un primo momento una funzione ausiliare.

Tuttavia, nel corso del conflitto e di comune accordo con lo Stato Maggiore dell’Esercito e della Marina, la nuova forza aerea divenne un punto di riferimento prezioso e imprescindibile.

In realtà, l’aeroplano, da arma di ricognizione, gradualmente, e soprattutto grazie alle nuove tecnologie impiegate, diventò una vera e propria macchina da guerra efficiente.

Da questo momento l’industria dei paesi belligeranti inizierà a produrre velivoli di ogni sorta, bombardieri, caccia e ricognitori: i francesi SPAD e Nieport, gli inglesi Sopwith, Royal Aircraft Factory e AVRO, i tedeschi Fokker, Albatros, e gli italianissimi Caproni e SVA (Savoia Verduzio Ansaldo). Saranno questi aerei che insieme ai loro piloti, entreranno nella leggenda della “cavalleria dell’aria”.

Abbiamo chiesto all’ingegnere aeronautico

Francesco Fortunato (1) di parlarci della condotta e dell’entrata in guerra della

neonata aeronautica italiana.

«Finito il primo inverno di guerra, si entrò nella primavera del 1915 e, con essa, il conflitto diventò più intenso. La guerra divenne ormai stabilmente “di trincea” e si affievolirono le speranze di una fine rapida. Questo impose ai belligeranti, piani a più lungo termine e un più deciso investimento nell’industria e nella ricerca a fini bellici.

Si delinearono nuovi ruoli per l’aviazione e comparvero nuovi tipi di velivoli, più specializzati ed efficienti. In questo senso, nel marzo 1915 i britannici impiegarono per la prima volta gli aeroplani in compiti di bombardamento tattico, a supporto delle truppe a Menin e Courtai, in Belgio.

Nello stesso mese la marina imperiale russa impiegò, per la prima volta nella storia, idrovolanti per attaccare obiettivi sulla costa ottomana del Mar Nero.

Il primo ruolo universalmente riconosciuto all’aeroplano era stato quello della ricognizione. Il successivo, conseguente, fu quello di impedire che le ricognizioni avversarie avessero successo e, al contempo, proteggere le proprie. Era necessario quindi, realizzare l’aeroplano da caccia. Gli esperimenti, in questo senso, furono innumerevoli.

Falliti i tentativi di usare colubrine o altre armi personali, gli inglesi provarono a sfruttare la configurazione a motore spingente, come con il Vickers F.B.5, in modo da poter montare una mitragliatrice anteriore senza l’intralcio dell’elica.

Tuttavia, i modelli a elica spingente risultarono avere prestazioni inferiori di quelli a elica trattiva, a causa della minore efficienza aerodinamica. Un altro tentativo fu di montare la mitragliatrice in alto, sopra l’ala superiore dei biplani, in modo che sparasse al di fuori del disco dell’elica.

Questa tecnica fu applicata sui primi Bristol Scout inglesi. Fu cercata a lungo la soluzione per sincronizzare la mitragliatrice con l’elica, in maniera da poter fare fuoco in avanti senza che i proiettili rischiassero di colpire le pale.

Una prima rozza soluzione fu proposta dalla compagnia francese Morane Soulnier e consisteva nel fissare dei “deflettori” in acciaio sulle pale dell’elica, in modo da proteggerle dalle pallottole.

Il celebre aviatore Roland Garros provò questa soluzione in combattimento e riuscì a ottenere diverse vittorie: la prima il 1° aprile 1915, altre due il 15 e il 18 dello stesso mese. Quello stesso 18 aprile fu però costretto ad atterrare in territorio nemico, a causa di un guasto al motore o di fuoco da terra e fu fatto prigioniero, senza aver modo di distruggere completamente il suo aereo.

Sembra che l’analisi del relitto, assieme alla sollecitazione delle autorità tedesche a ottenere un sistema almeno equivalente a quello francese, indusse il brillante progettista Anthony Fokker, di origine olandese, ma attivo in Germania dal 1910, a perfezionare il sistema di sincronizzazione meccanica su cui stava lavorando già da alcuni mesi, riuscendo a renderlo abbastanza affidabile.

Questo successo pose le premesse del cosiddetto “flagello Fokker”, che afflisse le forze aeree anglo-francesi dall’estate del 1915 fino alla fine dell’anno, quando si videro surclassati dai nuovi caccia Fokker tipo E, i primi dotati del nuovo meccanismo di sincronizzazione. Il Fokker E si può considerare il primo vero caccia della storia.

Era un monoplano ispirato ai Morane Saulnier francesi, ma, molto più robusto di questi grazie alla struttura in telaio d’acciaio anziché di legno, e soprattutto dotato di una o due mitragliatrici nel muso, sincronizzate con l’elica.

Da febbraio, iniziò il suo servizio nei reparti aerei tedeschi Max Immelmann, che successivamente diventerà uno dei primi e più noti assi della guerra. Egli fu in questo primo periodo, un pilota di aeroplano ricognitore biposto di tipo LVG. Il futuro Asso ebbe diversi scontri con le sue controparti francesi e britanniche, ma senza esiti di rilievo.

Ad aprile Max Immelmann fu trasferito al “Fliegerabbteilung 62”, assieme a Oswald Boelke, anche lui destinato a diventare un famoso pilota da caccia. Il loro reparto sarà, infatti, il primo a ricevere nel mese di luglio, due prototipi dei nuovissimi caccia di tipo Fokker E.

Alla fine del maggio 1915, un giovane ufficiale tedesco di cavalleria, che aveva operato nei primi mesi di guerra in Russia, Francia e Belgio, vide accettata la sua richiesta di passare al servizio aereo. Egli, aveva fatto domanda perché stanco di rimanere inattivo: la cavalleria era infatti completamente impedita nei suoi movimenti dalle trincee del fronte.

Questo giovane ufficiale, discendente da una nobile famiglia, portava il nome di Manfred von Richthofen, ma diventerà famoso con il soprannome di “Barone Rosso”.

Egli seguirà inizialmente il corso di osservatore, poiché essendo più breve, gli consentiva di ritornare più presto in azione, e solo più tardi seguirà il corso di pilotaggio. Si intensificarono le aggressioni dei dirigibili Zeppelin tedeschi contro il Regno Unito e la Francia.

L’intenzione dichiarata era di scoraggiare la popolazione nemica per fiaccarne la determinazione a proseguire la guerra. Il Kaiser aveva inizialmente proibito di bombardare Londra, temendo di colpire i suoi parenti all’interno della famiglia reale inglese.

Il divieto fu progressivamente sollevato e alla fine completamente annullato a partire da maggio, a seguito dei bombardamenti sulle città tedesche ad opera dei britannici. Dopo diversi tentativi abortiti, il primo raid sulla capitale inglese avvenne il 30 maggio ad opera dello Zeppelin LZ 38. Le aggressioni si rivelarono tuttavia molto costose, a causa delle numerose perdite di grandi dirigibili, a fronte di danni materiali e morali molto inferiori alle attese.

A partire da maggio comparvero i nuovi Zeppelin di classe P, più grandi e dal migliore profilo aerodinamico rispetto ai precedenti. Questo diede ai tedeschi nuove speranze e l’impulso a riprendere la campagna di bombardamenti. Il 24 maggio l’Italia entrò in guerra contro l’Austria-Ungheria.

Le trattative con la Triplice Intesa, per uscire dall’alleanza con Germania e Impero Austro-Ungarico, erano tuttavia iniziate a febbraio e l’accordo era stato già raggiunto il 26 aprile. L’Italia aveva un esercito numericamente superiore, che il comandante in capo Cadorna volle lanciare in un attacco frontale (le famose spallate) per raggiungere la pianura slovena.

Dal punto di vista aeronautico l’Italia ebbe una limitata ed eterogenea dotazione di aeroplani, per lo più di produzione francese: Bleriot, Nieuport e Farman, questi ultimi i più efficienti. A dicembre erano stati ordinati dodici esemplari del nuovo trimotore Caproni da bombardamento, che si era rivelato una macchina eccezionale, facendo superare al Ministero la contrarietà per il modo con cui erano stati eseguiti i primi collaudi, di fatto, contro il loro parere.

Più avanzata era la situazione sul fronte dirigibili, dove era in sviluppo una flotta di semirigidi interamente nazionali, che era nata dall’impegno del capitano del Genio Mauro Maurizio Moris e del giovane ingegnere napoletano Gaetano Arturo Crocco.

Alla data dell’entrata in guerra, tuttavia, era disponibile solo un piccolo nucleo di dirigibili di tipo “P”, ovvero “Piccolo”, dotati di un solo motore e di limitata autonomia e capacità di carico.

L’idea era ancora quella di una guerra di breve durata e di movimento, pronostico che si sarebbe dimostrato tragicamente sbagliato.

Gli aeroplani schierati al fronte furono in tutto una settantina, organizzati in dodici squadriglie a disposizione delle Armate, del Comando Supremo e della piazza di Venezia, tutti con finalità principale di ricognizione e ridotta capacità di bombardamento.

Nelle retrovie restarono due squadriglie dotate di Parasol Caproni, tipo di

monoplano che si sarebbe dimostrato molto al di sotto delle attese e mai

impiegato in combattimento».

Note:

(1) Francesco

Fortunato, è nato a Napoli nel 1971. Ingegnere Aeronautico lavora dal 1999 alle

dipendenze di una grande impresa in qualità di specialista nel calcolo

numerico. Impegnato nel volontariato, è appassionato di musica, tecnologia e

storia, in particolare storia dell’aeronautica. Ha aperto e gestisce il blog

“Fremmauno”, un sito di “storia aeronautica meridionale”. Collabora con

l’Università Federico II di Napoli (Facoltà di Ingegneria) e altri studiosi di

aviazione.

Foto di copertina: L’equipaggio di un Voisin si prepara al decollo.

Foto a corredo dell'articolo:

Diagramma britannico d’identificazione dei dirigibili nazionali e tedeschi.

Elica Morane Saulnier dotata di cunei deflettori in ferro, per deviare le pallottole di mitragliatrice.

Manifesto di reclutamento britannico che recita “meglio fronteggiare le pallottole che essere ucciso a casa da una bomba”.

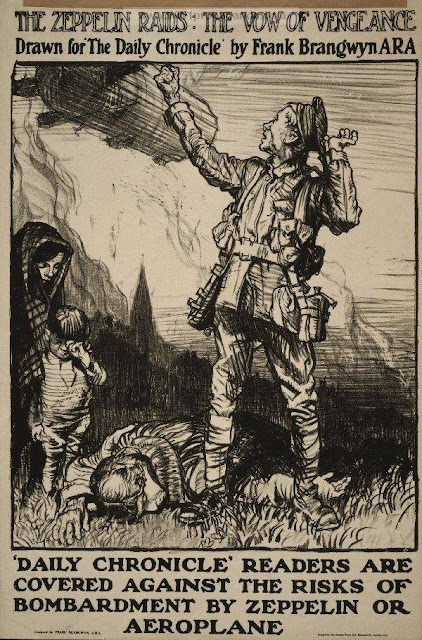

Manifesto inglese di propaganda sui raid degli Zeppelin tedeschi.

Diagramma del Touring Club italiano per identificare i mezzi aerei nazionali e nemici.

Giuseppe Longo

Nessun commento:

Posta un commento